THERE IS NO JUSTICE, THERE IS ONLY ME...

Итак, отправляясь на обход, Стража Интернетов всегда особенно насторожена в особых, опасных его районов. В рунете одним из таких районов является ЖЖ или LiveJournal. Совершенно потрясает какое может быть там количество всевозможных весьма неадекватных личностей, занимающих тем не менее первые строчки рейтингов и собирающие обильную дань внимания к своим, весьма тревожащим, постам. Зачастую при столкновении с некоторыми образчиками записей популярных и привлекающих внимание, какие-то осмысленные слова и фразы напрочь покидают разум, за исключением разумеется "слов тоски и печали".

читать дальше

Более того, большинство постов подтверждает собой тезис, что в ЖЖ постоянно кипит незатихающий вихрь страстей и конфликтов в областях политики, экономики и общественной организации, позволяющий дать ему наименование "Большого Блогосферного Пятна" Однако как ни странно, спонтанное ознакомление с некоторыми поверхностными всполохами этого вихря может быть в определенной степени полезно (И я говорю именно о завихрениях, а не о действительно присутствующих интересных и конструктивных блогов). Полезно тем, что выступает вакциной от поступков, практикуемых их авторами. Ведь если честно заглянуть внутрь себя, то мотивы, побуждающие к подобным позициям, достаточно легко обнаружить внутри себя. Теперь же существует возможность полюбопытствовать, во что же вырастут эти позывы "в дикой природе", и соотвественно, неминуемо ужаснуться и осознать их пагубную натуру. А через это знание и пресечь их расширение и захват контроля, руководствуясь на первый взгляд банальной, но по прежнему не менее подходящей и действенной максиме "Знание - сила".

Сегодняшний пример относится к ареалу темы субъективности знания и его интерпретаций. Научное знание со времен Нового Времени видится как маяк, как яркий факел во тьме, освещающий нас путь и нас самих. Однако же на современном уровне науки знание это уже не может рассматриваться как точечное явление, в отличии от античных и средневековых времен, когда ученому можно было позволить себе разносторонность. Сегодня же это скорее протяженное тело неясной формы, состоящее из множества областей, которые в свою очередь делятся на части. Более того, некоторые случайно выбранные части при этом могут быть взаимно противоречивы, что вполне нормально в современном диалектическом подходе науки. Однако гораздо более опасным представляется все более получающее распространение в обществе практика поверхностного знания о какой-то области науки, а затем использование этого знания в пропаганде своих, совершенно мракобесных или антинаучных взглядов. Таким образом они мимикрируют под научный подход, используя действительное научное знание, при этом достаточно распространенное, интерпретируя же его каким-то совершенно примитивным, и даже мистическим образом. Возможно, это делается специально и просчитано, возможно это идет от отсутствия полного знания, ограничение лишь поверхностным, возможно от нежелания это знание углублять. Результат же одинаков - внушительное влияние на людей, в науке разбирающихся слабо, однако же восприимчивых к наукообразным аргументам, при этом легкоусвояемым на самом примитивном понятийном уровне, что увеличивает их доступность.

Хороший пример здесь являют записи бывшего юмориста Задорнова

Берется даже не научное понятие, а научный термин "Законы волновой механики" и каким-то неведомым способом прикручиваются к числам ."Дрожат" они мол, числа эти. И через это влияют на людей. Опустив даже замечание, что уж прилично было бы идти до конца, и использовать все-таки термин "колебания", а не "дрожи", налицо совершенно мистическое использование научных терминов, которые здесь выступают в роли эдаких сильных впечатляющих слов. С полным сохранением силы влияния можно было бы заменить их на словосочетания в стиле "Азатот Нефилим Тетраграмматон!" или даже "Ктулху Фхтагн", от понйтийного аппарата это ничего бы не отняло. Ну и само собой, как же не упомянуть глупых ученых, с ихними приборами, которые пытаются измерять "законы волновой механики", и терпят неудачу, в отличии от Задорнова, который про эти законы даже не читал, очевидно, и навряд ли сможет отличить продольную волну от поперечной ,а бегущую от стоячей. Зато поверхностные знания некоторых избранных терминов курса физики 9 класса позволяют ему делать заявления, что "любовь - это резонанс".

И вот на этом моменте мы уже вплотную касаемся заявленной темы этого поста - насколько же легко свернуть на сходную дорогу. Да, вполне очевидно, что информационная значимость фразы "любовь-это резонанс" практически равна нулю и может быть легко заменена на фразы вроде "любовь - это произведение" или "любовь - это термоядерный синтез". Но дело в том, что внутри действительно живет желание распространить некоторый научный принцип на всю жизнь вообще, желание сайнтификации философии, представление жизни через метафоры точных механизмов. Это желание вполне понятно, ведь как бы было здорово, если таинственные и непонятные аспекты личной и общественной жизни, столь близкой, но непонятной, представить в виде точных, закономерных и работающих законов. Это удобно, просто и позволяет успокоится в осознании истины. Увы, это и невозможно, хотя бы потом, что и "законы волновой механики" являются не более чем моделью, определенной аппроксимацией реальных процессов. Да, модели довольно точной и уже действительно на несколько порядков точнее модели Задорнова. Но принципиально она все равно остается моделью. Какие же из этого выводы? Выводу такие, что о модельной сущности механизмов надлежит помнить. Научные модели вводятся по строгим законам научного развития, законам, где модель должна быть точнее своей предшественницы, давать проверяемые результаты, которые подтверждаются эмпирически, а также сочетаться с примыкающими моделями. Все эти правила действуют и при переносе в область философии, всегда в голове должны держаться границы метафоры, ее условия, ее согласованность с фактами и другими теориями, как ни странно исследующими этот вопрос, скажем, с биологических точек зрения. Также нельзя забывать о том, что метафора - это объект демонстративный, она не передает реального принципа, лишь иллюстрируя его на понятном примере. Поэтому к любому подобному представлению в нагрузку идет целый ворох условий, завязок и ограничений. О чем "свободные философы" и мракобесы забывают, в отличии от презираемых ими ученых. Что же до построений Задорнова, то каждый волен выбрать собственный момент, когда его гипотеза оборачивается буллшитом: Либо как я, когда он постулирует "детектирование душой", забивая на необходимость каких-либо воспроизводимых доказательств, либо когда он "удобно" делит людей по числам, либо когда он "гонит телегу" про Буддистких йогов-мудрецов, либо наконец когда он магию чисел начинает раскладывать через советскую систему школьных оценок, что наверное уже полный предел дурости. Так что слава богу, этот источник легко дискредитируем. Однако стоит помнить, что не все будут такими, а многие будут значительно сильнее по внушаемости, включая и свою собственную голову.

В качестве второго примера хочется сказать слово о креационистах. Эти ребята имеют давнюю историю использования "научного знания" против своих оппонентов, сторонников теорий эволюции и абиогенеза(Впрочем они их все равно путают). Раньше модным среди креационистов было аппелировать ко второму закону термодинамики, который они очевидно не изучали далее формулировки, да и ее похожу до конца так и не поняли. Однако годы объяснений ученых о том, в чем разница между замкнутыми системами и системами с переносом энергии во внешнюю среду, этот аргумент практически сошел на нет. Другой же растиражированный "научный" аргумент до сих пор нас радует своим присутствием. Это аппеляция к теории вероятностей. Это вполне понятно, поскольку знакомство с этим аргументом не требует даже осознания понятия энтропии. Здесь все гораздо проще - достаточно иметь врожденный страх перед большими числами и четкую установку, что если вероятность малая - явление невозможно. Больше ничего особо и не надо ни креационистам, ни их аудитории. Аргумент этот в основном предъявляется теориям абиогенеза или самозарождения органической жизни. Мол вероятность образования живой клетки исчезающе низка, а значит и невозможна. Что тут неизменно поражает, так это подход к теории вероятностей, где кроме этого самого сакрального дробного расчета нет ничего. В связи с этим, мне хотелось бы чуть более углубиться в вопрос на примере. Ну, ссылку на отличный комикс на тему я уже публиковал:

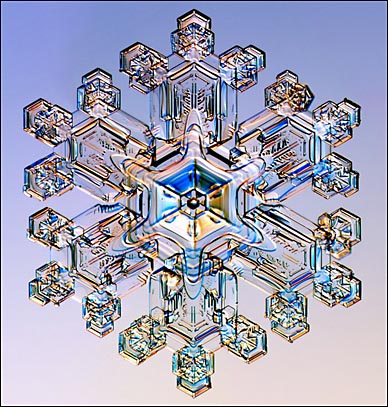

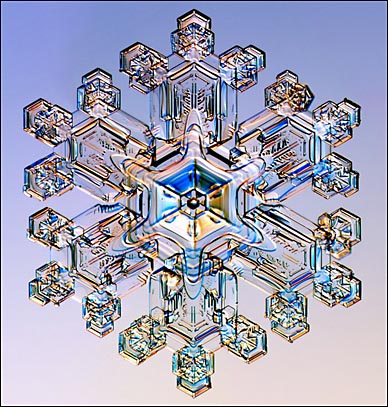

, теперь бы мне хотелось мысленно обратиться к иному объекту, всем привычном. А именно - снежинке обыкновенной:

Итак, мы видим четкую симметричную пространственную структуру. Давайте же посчитаем вероятность ее возникновения.

Перво-наперво рассчитаем число ее элементов. Это известно еще из школьного курса химии: берем молярную массу воды, составляющую 18,01528 г/моль, берем массу снежинки в 1-2мг. Поделив массу снежинки на молярную массу мы получим отношение, равное 5,55*10^(-5). Теперь достаточно умножить данное соотношение на число Авогадро, чтобы получить количество молекул воды в 1 снежинке. 5,55*6,022*10^(-5+23) = 33,42*10^18. Да, это 33 квинтиллиона молекул. Как же посчитать вероятность "спонтанного возникновения" снежинки? Ну очевидно же - нужно разделить единицу на число молекул, что будет показывать вероятность того, что все эти молекулы будут стоять на своих местах. А это будет 2,99*10^(-20). Т.е. вероятность существования одной снежинки согласно вычислениям вероятности составляет 0,000 000 000 000 000 000 03 или три стоквинтильонных. И такие божественные чудеса выпадают на грешную землю тоннами каждую зиму. Так в чем же подвох, почему же снежинки могут существовать с столь строгой, но постоянно разной структуре? Ну, у некоторых уже готов ответ про бога, которому каждую зиму нечем заняться, кроме как придумыванием форм снежинок, причем этот ответ кому-то даже кажется очевидным. Увы, искусственно выращенные в лабораториях кристаллы льда эту очевидность уменьшают, а уж теоретические построения образования их и вовсе сводят на нет(разумеется, если не сказать что "ученые бьются над тайной снежинок, но не в состоянии ее разгадать!")

Разумеется, изъян заключается в подходе. Образование снежинки, как и образование клетки, а вернее ее структурных компонентов - это процесс, а следовательно и вероятность должна рассчитывать исходя из этого процесса и с учетом условий его прохождения. А в случае же образования органики - стоит эту вероятность потом умножить на миллиард лет и невообразимое количество частиц.

Главная проблема креационистов - это неспособность оценить масштаб времени и количества событий. Миллиард лет - звучит простенько и симпатично, но ровно до тех пор пока не попытаешься честно представить себе объем этого времени. И вот тогда очень быстро приходит понимание того, насколько же это гигантское время и какой огромный запас этого ресурса был у органики чтобы возникнуть. Тем более удивительно неприятие самозарождение жизни при том, что все внутренние структурные компоненты его в общем-то ясны. Нам известны химические связи, нам известны каталитические реакции, которые происходят внутри. Единственный вопрос - вопрос о том, как это сложилось. Внутри органических клеток нет каких-то совершенно непонятных вещей, нет мистических символов и следов. Почему же разумное предположение о том, что оно сложилось по определенным законам вызывает такое непонимание? Ответ в том, что рассматривать так никто и не пытается. Достаточно ответа про вероятность и в общем-то уже все понятно. Словно отсутствует какое-то самое простое любопытство. Это даже не любопытство ученых, стремящихся открыть новые явления, а по крайней мере любопытство обывателей, стремящихся ознакомится с уже открытыми явлениями. Напротив, чем меньше знания тем лучше и это уже скорее мотивация, направленная против знания, стремление поглотиться вере абсурдной. Поэтому наверное креационисты оперируют терминами и механизмами за аввторством Дарвина и Опарина, которые действительно не могут проявить многие вопросы. Вместе с тем незнание ими новых достижений не отменяет того факта, что уже несколько десятков лет доказано, что некоторые молекулы РНК являются автокаталитическими, т.е. способны своим присутствием увеличивать вероятность сборки молекул, себе подобных. Из этого факта уже даже построены теории РНК-мира, когда в природе существовали лишь самореплицирующиеся рибозимы. Вообще говоря чем дальше двигается наука, тем менее явным становится разделение живой природы и неживой природы. Когда-то люди думали, что живые объекты - это животные и растения. После открытия Левенгука мир убедился в существовании бактерий, а затем и клеток. Тогда и клетки были названы самыми простыми живыми существами, но ровно до тех пор, пока не были открыты прокариоты - археи. Казалось бы - вот оно, да, ядра нет, но есть оболочка, ДНК и РНК, жизнь установлена. Но не тут то было - ведь вскоре были открыты Вирусы, у которых есть либо РНК либо ДНК. С одной стороны - какие же вирусы живые, ведь вне организма и клетки они не подают никаких признаков жизни. Но ведь стоит им попасть в клетку, они начинают использовать ее для собственной саморепликации. Расскажите больным гепатитом, что вирусы - неживые. Вирусы размножаются, вирусы приспосабливаются к препаратам, эволюционируя в новые штаммы и вирусы вполне успешно губят здоровье питаясь клетками. Более того - существуют даже вирусы, паразитирующие на других вирусах. Чем не жизнь? Ну ладно, положим установили, нуклеиновые кислоты - подчерк жизни. Но тут совершенно непонятно откуда - прионные заболевания. Прионы не содержат нуклеиновых кислот, потому что прионы - это белки. И эти чертовы белки опять же способны гробить организм животных и человека, конвертируя здоровые белки организма в собственное подобие. А главное, что вся эта странная завязка жизни находит все больше и больше данных в палеонтологии и генетике, выявляющих глубинную связь этих простейших организмов уже в наших клетках и генах. В наших собственных генах сидят до сих пор гены многих древних вирусов, попавших в клетку и "пойманных" ей, а то и поставленных на свою собственную службу. Это постоянный взаимоувязанный процесс - сосуществование жизни сложной и простейшей, процессов на всех уровнях жизни,развивающихся в ту или иную сторону.

Ну и довершение этого среза современных знаний - статья, относящаяся непосредственно к рибозимам и экспериментах над ней. Она совершенно точно показывает наличие изменчивости у рибозим, а следовательно их способности к эволюции(помимо весьма интересного самого по себе механизма накапливаемых мутаций). Таким образом картина мира, где существовали самореплицирующиеся РНК, накапливающие мутации и передающие их дальше, постепенно превращаясь в молекулы ДНК и белков, которые затем уже обособилсь в прокариотическую клетку, известную нам, становится все более и более реалистичной. Тем более что исследования по лабораторному созданию самореплицирующихся РНК уже проводились. Да, они были не очень эффективными, однако это явно уже вопрос времени и конкретного механизма, а отнюдь не принципа.

Все эти новые данные, вкупе с обнаружением органических молекул в метеоритах, прилетающих на землю, явно наталкивает на мысль о том, что эволюция - понятие отнюдь не только биологическое жизни. Скорее это некая непрерывная шкала развития, имеющая свои различные этапы: от эволюции элементарных частиц в первое время жизни вселенной, к эволюции химических элементов, производящихся внутри звезд, к эволюции органических молекул, а затем уже и к привычной биологической эволюции. Да, этапы были разные и производство элементов было основано на разных принципах, однако базовые законы самоорганизации на фундаментальных закономерностях на протяжении миллиардов лет остаются теми же. У вселенной было 10 миллиардов лет, чтобы создать все необходимые структурные элементы, которые попав, наконец, в нужные условия, имели в распоряжении еще миллиард лет, чтобы произвести первую обособленную клетку, которая затем на протяжении 3,5 миллиардов лет развилась в том многообразие биосферы, что мы видим сейчас. 14,5 миллиардная история вселенной - это невероятно богатая, интересная и невообразимая история, наполненная удивительно изящными законами физики, химии, синергетики, термодинамики, биологии. Да, многих скрытых законом мы по прежнему не знаем, но многое указывает на то, что законы эти не менее изящны, глубоки и невероятны, чем те, что мы знаем сейчас.

И я знаю что мне было бы бесконечно скучно жить в мире, зная что он был сотворен именно в такой форме именно так, как он есть, не меняясь с тех пор и сотвеорен он был просто так. Подобное знание возбуждает не больше интереса, чем картинка в каталоге мебели.

читать дальше

Более того, большинство постов подтверждает собой тезис, что в ЖЖ постоянно кипит незатихающий вихрь страстей и конфликтов в областях политики, экономики и общественной организации, позволяющий дать ему наименование "Большого Блогосферного Пятна" Однако как ни странно, спонтанное ознакомление с некоторыми поверхностными всполохами этого вихря может быть в определенной степени полезно (И я говорю именно о завихрениях, а не о действительно присутствующих интересных и конструктивных блогов). Полезно тем, что выступает вакциной от поступков, практикуемых их авторами. Ведь если честно заглянуть внутрь себя, то мотивы, побуждающие к подобным позициям, достаточно легко обнаружить внутри себя. Теперь же существует возможность полюбопытствовать, во что же вырастут эти позывы "в дикой природе", и соотвественно, неминуемо ужаснуться и осознать их пагубную натуру. А через это знание и пресечь их расширение и захват контроля, руководствуясь на первый взгляд банальной, но по прежнему не менее подходящей и действенной максиме "Знание - сила".

Сегодняшний пример относится к ареалу темы субъективности знания и его интерпретаций. Научное знание со времен Нового Времени видится как маяк, как яркий факел во тьме, освещающий нас путь и нас самих. Однако же на современном уровне науки знание это уже не может рассматриваться как точечное явление, в отличии от античных и средневековых времен, когда ученому можно было позволить себе разносторонность. Сегодня же это скорее протяженное тело неясной формы, состоящее из множества областей, которые в свою очередь делятся на части. Более того, некоторые случайно выбранные части при этом могут быть взаимно противоречивы, что вполне нормально в современном диалектическом подходе науки. Однако гораздо более опасным представляется все более получающее распространение в обществе практика поверхностного знания о какой-то области науки, а затем использование этого знания в пропаганде своих, совершенно мракобесных или антинаучных взглядов. Таким образом они мимикрируют под научный подход, используя действительное научное знание, при этом достаточно распространенное, интерпретируя же его каким-то совершенно примитивным, и даже мистическим образом. Возможно, это делается специально и просчитано, возможно это идет от отсутствия полного знания, ограничение лишь поверхностным, возможно от нежелания это знание углублять. Результат же одинаков - внушительное влияние на людей, в науке разбирающихся слабо, однако же восприимчивых к наукообразным аргументам, при этом легкоусвояемым на самом примитивном понятийном уровне, что увеличивает их доступность.

Хороший пример здесь являют записи бывшего юмориста Задорнова

Берется даже не научное понятие, а научный термин "Законы волновой механики" и каким-то неведомым способом прикручиваются к числам ."Дрожат" они мол, числа эти. И через это влияют на людей. Опустив даже замечание, что уж прилично было бы идти до конца, и использовать все-таки термин "колебания", а не "дрожи", налицо совершенно мистическое использование научных терминов, которые здесь выступают в роли эдаких сильных впечатляющих слов. С полным сохранением силы влияния можно было бы заменить их на словосочетания в стиле "Азатот Нефилим Тетраграмматон!" или даже "Ктулху Фхтагн", от понйтийного аппарата это ничего бы не отняло. Ну и само собой, как же не упомянуть глупых ученых, с ихними приборами, которые пытаются измерять "законы волновой механики", и терпят неудачу, в отличии от Задорнова, который про эти законы даже не читал, очевидно, и навряд ли сможет отличить продольную волну от поперечной ,а бегущую от стоячей. Зато поверхностные знания некоторых избранных терминов курса физики 9 класса позволяют ему делать заявления, что "любовь - это резонанс".

И вот на этом моменте мы уже вплотную касаемся заявленной темы этого поста - насколько же легко свернуть на сходную дорогу. Да, вполне очевидно, что информационная значимость фразы "любовь-это резонанс" практически равна нулю и может быть легко заменена на фразы вроде "любовь - это произведение" или "любовь - это термоядерный синтез". Но дело в том, что внутри действительно живет желание распространить некоторый научный принцип на всю жизнь вообще, желание сайнтификации философии, представление жизни через метафоры точных механизмов. Это желание вполне понятно, ведь как бы было здорово, если таинственные и непонятные аспекты личной и общественной жизни, столь близкой, но непонятной, представить в виде точных, закономерных и работающих законов. Это удобно, просто и позволяет успокоится в осознании истины. Увы, это и невозможно, хотя бы потом, что и "законы волновой механики" являются не более чем моделью, определенной аппроксимацией реальных процессов. Да, модели довольно точной и уже действительно на несколько порядков точнее модели Задорнова. Но принципиально она все равно остается моделью. Какие же из этого выводы? Выводу такие, что о модельной сущности механизмов надлежит помнить. Научные модели вводятся по строгим законам научного развития, законам, где модель должна быть точнее своей предшественницы, давать проверяемые результаты, которые подтверждаются эмпирически, а также сочетаться с примыкающими моделями. Все эти правила действуют и при переносе в область философии, всегда в голове должны держаться границы метафоры, ее условия, ее согласованность с фактами и другими теориями, как ни странно исследующими этот вопрос, скажем, с биологических точек зрения. Также нельзя забывать о том, что метафора - это объект демонстративный, она не передает реального принципа, лишь иллюстрируя его на понятном примере. Поэтому к любому подобному представлению в нагрузку идет целый ворох условий, завязок и ограничений. О чем "свободные философы" и мракобесы забывают, в отличии от презираемых ими ученых. Что же до построений Задорнова, то каждый волен выбрать собственный момент, когда его гипотеза оборачивается буллшитом: Либо как я, когда он постулирует "детектирование душой", забивая на необходимость каких-либо воспроизводимых доказательств, либо когда он "удобно" делит людей по числам, либо когда он "гонит телегу" про Буддистких йогов-мудрецов, либо наконец когда он магию чисел начинает раскладывать через советскую систему школьных оценок, что наверное уже полный предел дурости. Так что слава богу, этот источник легко дискредитируем. Однако стоит помнить, что не все будут такими, а многие будут значительно сильнее по внушаемости, включая и свою собственную голову.

В качестве второго примера хочется сказать слово о креационистах. Эти ребята имеют давнюю историю использования "научного знания" против своих оппонентов, сторонников теорий эволюции и абиогенеза(Впрочем они их все равно путают). Раньше модным среди креационистов было аппелировать ко второму закону термодинамики, который они очевидно не изучали далее формулировки, да и ее похожу до конца так и не поняли. Однако годы объяснений ученых о том, в чем разница между замкнутыми системами и системами с переносом энергии во внешнюю среду, этот аргумент практически сошел на нет. Другой же растиражированный "научный" аргумент до сих пор нас радует своим присутствием. Это аппеляция к теории вероятностей. Это вполне понятно, поскольку знакомство с этим аргументом не требует даже осознания понятия энтропии. Здесь все гораздо проще - достаточно иметь врожденный страх перед большими числами и четкую установку, что если вероятность малая - явление невозможно. Больше ничего особо и не надо ни креационистам, ни их аудитории. Аргумент этот в основном предъявляется теориям абиогенеза или самозарождения органической жизни. Мол вероятность образования живой клетки исчезающе низка, а значит и невозможна. Что тут неизменно поражает, так это подход к теории вероятностей, где кроме этого самого сакрального дробного расчета нет ничего. В связи с этим, мне хотелось бы чуть более углубиться в вопрос на примере. Ну, ссылку на отличный комикс на тему я уже публиковал:

, теперь бы мне хотелось мысленно обратиться к иному объекту, всем привычном. А именно - снежинке обыкновенной:

Итак, мы видим четкую симметричную пространственную структуру. Давайте же посчитаем вероятность ее возникновения.

Перво-наперво рассчитаем число ее элементов. Это известно еще из школьного курса химии: берем молярную массу воды, составляющую 18,01528 г/моль, берем массу снежинки в 1-2мг. Поделив массу снежинки на молярную массу мы получим отношение, равное 5,55*10^(-5). Теперь достаточно умножить данное соотношение на число Авогадро, чтобы получить количество молекул воды в 1 снежинке. 5,55*6,022*10^(-5+23) = 33,42*10^18. Да, это 33 квинтиллиона молекул. Как же посчитать вероятность "спонтанного возникновения" снежинки? Ну очевидно же - нужно разделить единицу на число молекул, что будет показывать вероятность того, что все эти молекулы будут стоять на своих местах. А это будет 2,99*10^(-20). Т.е. вероятность существования одной снежинки согласно вычислениям вероятности составляет 0,000 000 000 000 000 000 03 или три стоквинтильонных. И такие божественные чудеса выпадают на грешную землю тоннами каждую зиму. Так в чем же подвох, почему же снежинки могут существовать с столь строгой, но постоянно разной структуре? Ну, у некоторых уже готов ответ про бога, которому каждую зиму нечем заняться, кроме как придумыванием форм снежинок, причем этот ответ кому-то даже кажется очевидным. Увы, искусственно выращенные в лабораториях кристаллы льда эту очевидность уменьшают, а уж теоретические построения образования их и вовсе сводят на нет(разумеется, если не сказать что "ученые бьются над тайной снежинок, но не в состоянии ее разгадать!")

Разумеется, изъян заключается в подходе. Образование снежинки, как и образование клетки, а вернее ее структурных компонентов - это процесс, а следовательно и вероятность должна рассчитывать исходя из этого процесса и с учетом условий его прохождения. А в случае же образования органики - стоит эту вероятность потом умножить на миллиард лет и невообразимое количество частиц.

Главная проблема креационистов - это неспособность оценить масштаб времени и количества событий. Миллиард лет - звучит простенько и симпатично, но ровно до тех пор пока не попытаешься честно представить себе объем этого времени. И вот тогда очень быстро приходит понимание того, насколько же это гигантское время и какой огромный запас этого ресурса был у органики чтобы возникнуть. Тем более удивительно неприятие самозарождение жизни при том, что все внутренние структурные компоненты его в общем-то ясны. Нам известны химические связи, нам известны каталитические реакции, которые происходят внутри. Единственный вопрос - вопрос о том, как это сложилось. Внутри органических клеток нет каких-то совершенно непонятных вещей, нет мистических символов и следов. Почему же разумное предположение о том, что оно сложилось по определенным законам вызывает такое непонимание? Ответ в том, что рассматривать так никто и не пытается. Достаточно ответа про вероятность и в общем-то уже все понятно. Словно отсутствует какое-то самое простое любопытство. Это даже не любопытство ученых, стремящихся открыть новые явления, а по крайней мере любопытство обывателей, стремящихся ознакомится с уже открытыми явлениями. Напротив, чем меньше знания тем лучше и это уже скорее мотивация, направленная против знания, стремление поглотиться вере абсурдной. Поэтому наверное креационисты оперируют терминами и механизмами за аввторством Дарвина и Опарина, которые действительно не могут проявить многие вопросы. Вместе с тем незнание ими новых достижений не отменяет того факта, что уже несколько десятков лет доказано, что некоторые молекулы РНК являются автокаталитическими, т.е. способны своим присутствием увеличивать вероятность сборки молекул, себе подобных. Из этого факта уже даже построены теории РНК-мира, когда в природе существовали лишь самореплицирующиеся рибозимы. Вообще говоря чем дальше двигается наука, тем менее явным становится разделение живой природы и неживой природы. Когда-то люди думали, что живые объекты - это животные и растения. После открытия Левенгука мир убедился в существовании бактерий, а затем и клеток. Тогда и клетки были названы самыми простыми живыми существами, но ровно до тех пор, пока не были открыты прокариоты - археи. Казалось бы - вот оно, да, ядра нет, но есть оболочка, ДНК и РНК, жизнь установлена. Но не тут то было - ведь вскоре были открыты Вирусы, у которых есть либо РНК либо ДНК. С одной стороны - какие же вирусы живые, ведь вне организма и клетки они не подают никаких признаков жизни. Но ведь стоит им попасть в клетку, они начинают использовать ее для собственной саморепликации. Расскажите больным гепатитом, что вирусы - неживые. Вирусы размножаются, вирусы приспосабливаются к препаратам, эволюционируя в новые штаммы и вирусы вполне успешно губят здоровье питаясь клетками. Более того - существуют даже вирусы, паразитирующие на других вирусах. Чем не жизнь? Ну ладно, положим установили, нуклеиновые кислоты - подчерк жизни. Но тут совершенно непонятно откуда - прионные заболевания. Прионы не содержат нуклеиновых кислот, потому что прионы - это белки. И эти чертовы белки опять же способны гробить организм животных и человека, конвертируя здоровые белки организма в собственное подобие. А главное, что вся эта странная завязка жизни находит все больше и больше данных в палеонтологии и генетике, выявляющих глубинную связь этих простейших организмов уже в наших клетках и генах. В наших собственных генах сидят до сих пор гены многих древних вирусов, попавших в клетку и "пойманных" ей, а то и поставленных на свою собственную службу. Это постоянный взаимоувязанный процесс - сосуществование жизни сложной и простейшей, процессов на всех уровнях жизни,развивающихся в ту или иную сторону.

Ну и довершение этого среза современных знаний - статья, относящаяся непосредственно к рибозимам и экспериментах над ней. Она совершенно точно показывает наличие изменчивости у рибозим, а следовательно их способности к эволюции(помимо весьма интересного самого по себе механизма накапливаемых мутаций). Таким образом картина мира, где существовали самореплицирующиеся РНК, накапливающие мутации и передающие их дальше, постепенно превращаясь в молекулы ДНК и белков, которые затем уже обособилсь в прокариотическую клетку, известную нам, становится все более и более реалистичной. Тем более что исследования по лабораторному созданию самореплицирующихся РНК уже проводились. Да, они были не очень эффективными, однако это явно уже вопрос времени и конкретного механизма, а отнюдь не принципа.

Все эти новые данные, вкупе с обнаружением органических молекул в метеоритах, прилетающих на землю, явно наталкивает на мысль о том, что эволюция - понятие отнюдь не только биологическое жизни. Скорее это некая непрерывная шкала развития, имеющая свои различные этапы: от эволюции элементарных частиц в первое время жизни вселенной, к эволюции химических элементов, производящихся внутри звезд, к эволюции органических молекул, а затем уже и к привычной биологической эволюции. Да, этапы были разные и производство элементов было основано на разных принципах, однако базовые законы самоорганизации на фундаментальных закономерностях на протяжении миллиардов лет остаются теми же. У вселенной было 10 миллиардов лет, чтобы создать все необходимые структурные элементы, которые попав, наконец, в нужные условия, имели в распоряжении еще миллиард лет, чтобы произвести первую обособленную клетку, которая затем на протяжении 3,5 миллиардов лет развилась в том многообразие биосферы, что мы видим сейчас. 14,5 миллиардная история вселенной - это невероятно богатая, интересная и невообразимая история, наполненная удивительно изящными законами физики, химии, синергетики, термодинамики, биологии. Да, многих скрытых законом мы по прежнему не знаем, но многое указывает на то, что законы эти не менее изящны, глубоки и невероятны, чем те, что мы знаем сейчас.

И я знаю что мне было бы бесконечно скучно жить в мире, зная что он был сотворен именно в такой форме именно так, как он есть, не меняясь с тех пор и сотвеорен он был просто так. Подобное знание возбуждает не больше интереса, чем картинка в каталоге мебели.

@темы: Полевой блокнот, She blinded me with science, Короли и капуста

-

-

03.07.2011 в 19:38-

-

04.07.2011 в 01:28Надо будет по протрезвлению все еще раз перечитать и порадоваться, что не перевелись еще на земле индивидуумы, способные, от нечего делать, вот так раскидывать мозгами.

-

-

04.07.2011 в 15:50-

-

04.07.2011 в 19:02Спасибо, спасибо. В током случае надо, наверное ,увеличить все таки процент подобных записей, как возможность будет. Только вот падежи согласую.

Trian

Вот эта твоя (или все-таки Ваша?) публикация

Как вам будет удобнее.